先月こんなタイトルでセミナーの講師を中信地区の商工会で務めさせていただいた。

なじみがない方からすると、経営分析というと何やら難しいことをやらないといけない?・・・と考えてしまいそうだが、「これならできる!」というのがポイントだ。

■そもそもなぜ経営分析が必要?

「彼を知り己を知れば百戦して殆(あや)うからず」

これは「孫子」にある有名な言葉である。孫子は約2,500年前の中国春秋時代の軍事思想家である孫武が作成したとされる兵法書で、古今東西の軍事理論書の中でも最も著名なものの一つである。

この言葉の意味は、

周りのことを知り、そして自分自身のことを知れば、たとえ百回戦っても負けることはない

である。経営分析は「彼を知り己を知る」、つまり自社の内情と周囲の状況について知ることである。

余談になるが、「彼」という語は「敵」と訳されることもあるが、私はより広く「周り」と解釈している。その理由は、目の前の敵だけでなく、潜在的な敵にも目配りが必要だからである。仮に眼前の敵に勝ったとしても自身が消耗してしまえば、第三者が次の敵として現れた時に勝つことは難しい。だからより視野を広げることが大切になる。

■AI時代に約2,500年前の古い書物が役に立つのか?

現代は2.500年前とまったく別世界であり、孫子の言葉がそのまま通用するとは限らない。だから鵜呑みにせず、現実に合わせてうまく応用する必要がある。

しかしながら、2,500年経っても受け継がれている重みは大切にしたい。現代の社会経済環境は「VUCA」と言われ、不確実性と複雑性が高く将来予測がかなり難しい。だからこそ、2,500年前の古典から学ぶべきことがある。

■何をどのように分析すれば良い?

経営分析は、おおかまに財務分析と非財務分析から成る。そして財務分析は定量分析、非財務分析は定性分析と言われる場合もある。定性分析では、経営環境分析としてたとえばSWOT分析などが行われる。

さて上記のような説明は「教科書通り」の内容なのだが、SWOT分析は独力でできるならそれに越したことはない。しかしながら、そのような分析は我々中小企業診断士のような支援者がお手伝いする方がベターだと思う。

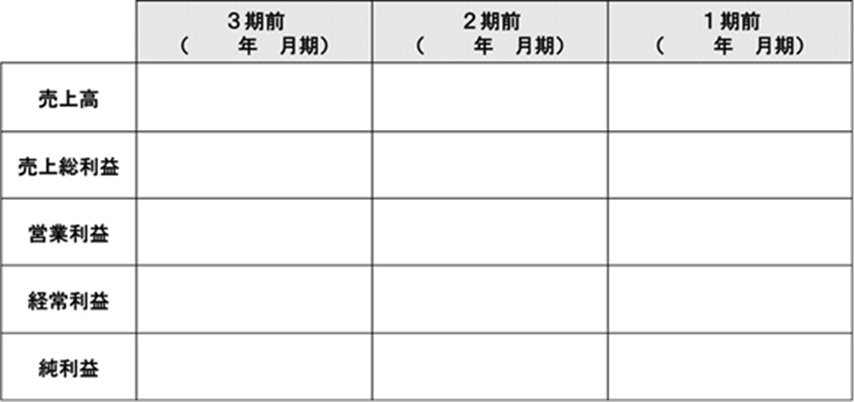

それよりも経営者が先にやるべきことは「自社の決算書をしっかりみる」ことである。そして、下表を参考に過去の決算数値を並べてほしい。売上や利益が増えているか減っているかは、時系列に並べるだけで簡単に判読できる。そして、決算の良否に一喜一憂せず、増減の理由を考えていただきたい。これが「己を知る」はじめの一歩だ。

■本格的な経営分析は「通知表」である決算書をみてから!

特に売上が年々減っている、あるいは毎年赤字になっている理由を考える中で、自社の内情、競合の状況などについていろいろと思い当たることがあるはずだ。これを探っていく過程が経営分析である。

決算書の記載内容(その意味)がわからないのであれば、会計事務所から説明を受ければ良い。おカネを払って決算を依頼してわけで、説明を求めることにためらいは不要である。

決算書は経営者にとっての「通知表」であることを忘れてはいけない。